“透镜及其应用”教材分析 |

|

|

| 来源:不详 更新时间:2013-1-3 11:33:09 |

|

|

|

|

这一章是色彩斑斓的光现象的第二部分,在光现象的基础上,讲述透镜及透镜的实际应用。主要内容有透镜的初步知识;生活中的透镜:放大镜、照相机、投影仪;观察世界的窗口:眼睛和眼镜,还有观察微观和宏观用的显微镜和望远镜。编者把这些内容放在一起,具有理论联系实际的特点。这些内容都与生产、生活息息相关,体现了新的课程标准“从生活走向物理,从物理走向社会”这一发展的理念。

一、课程目标

《全日制义务教育物理课程标准(实验稿)》(以下简称《课程标准》)中的课程目标与《九年义务教育全日制初级中学物理教学大纲》(以下简称《大纲》)中的教学目标不同。它不仅有知识与技能目标;还有过程与方法、目标和情感、态度与价值观的目标。前者属于知识技能目标,后者统称为体验性目标。

(一)知识技能目标

1.认识凸透镜的会聚作用和凹透镜的发散作用。

2.探究凸透镜成像的规律。

3.了解凸透镜成像的应用。

(1)了解凸透镜的应用──放大镜、照相机、投影仪。

(2)了解人眼成像的原理,了解近视眼和远视眼的成因与矫正办法。

(3)了解显微镜和望远镜成像的道理及其应用。

(二)体验性目标

1,经历:观察凸透镜的成像过程,能在观察的过程中发现一些问题。

2.反应:能在经历的基础上表达感受(能简单描述所观察现象的主要特征)。

3.领悟:初步形成爱科学的态度,愿意探究的精神,与他人协作的意识,勇于创新的精神等。

二、对课程目标的理解

(一)现《课程标准》中的课程目标与原《大纲》中的教学目标的比较现《课程标准》中的课程目标与《大纲》中的教学目标相比,知识目标有所降低,但能力目标、意识目标提高了。

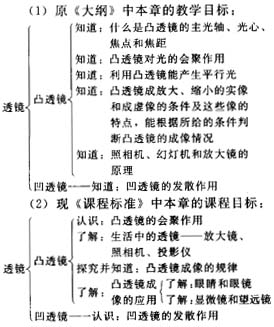

1.原《大纲》中的教学目标与现《课程标准》中的课程目标。

(1)原《大纲》中本章的教学目标:

2.两种目标的比较分析。

与《大纲》相比,《课程标准》有三处不作要求,如知道什么是凸透镜的主光轴、光心、焦点和焦距,知道利用凸透镜能产生平行光,能根据所给的条件判断凸透镜的成像情况。还有将知道凸透镜成放大、缩小实像和虚像的条件及这些像的特点,降为知道成像的规律。凸透镜成像的应用由原来的“知道”降为现在“了解”层次,而原凸透镜成像的实验是指导性学生实验,现改为探究性的学生实验。能力方面比《大纲》中的要求高了,情感、态度、价值观的要求也高了,明显地体现出“着眼于学生的终身发展”这一教学理念。

新《课程标准》中,将科学探究列入内容标准,旨在将学习重心从过分强调知识的传承和积累向知识的探究过程转化,从学生被动接受知识向主动获取知识转化,从而培养学生的科学探究能力、实事求是的科学态度和敢于创新的探究精神。

(二)本章教学的重点及难点

1.重点。

透镜是照相机、投影仪等光学仪器最重要的组成部分,所以透镜对光的作用和凸透镜成像的规律是本章的中心内容,也是本章教学的重点。对于探究性活动──探究凸透镜成像规律,也是本章教学重点,重点应解决如何探究,如何发现问题、探究问题、归纳结论、评价等。

2.难点。

“平行光源”的解决是做好透镜对光的作用的关键,所以是教学中的难点。另外,帮助学生自己进行知识建构,如何写探究报告,也是教学中的难点。

(三)对教材的灵活处理

从教科书中的五节内容来看,有些内容属于《课程标准》要求的内容,有些内容不属于《课程标准》要求的内容。对教科书的这些内容,教师可[1] [2] 下一页

|

上一个物理: “生活中的透镜”教学设计

下一个物理: 如何上好物理规律课 |

|

|

|

|

|

|